うつ病

うつ病の主な症状

こころの症状

- 悲しい、憂うつな、あるいは沈んだ気分。知らないうちに涙が流れている。

- 楽しかったことにも全く興味が湧かない。

- 気力、意欲、集中力の低下(おっくう、何をする気にもなれない)。

- 考えがまとまらない、会議で発言が思いつかない、献立が浮かばない。

- 強い不安や焦り。

- 人に会いたくない。

- 自分を責め、家族や会社の人に申し訳ないと思う。

- 自分には何の価値もないと思う。

- いっそ死んでしまいたい、交通事故にでも遭わないかと思う。

体調の変化

- 寝付けない、何回も目が覚める、朝早く起きてしまう。

- 食欲がない。

- 疲れやすい、いつも疲れている、だるい。

- 頭痛、頭重感、記銘力障害(覚えられない)、記憶障害、認知症様症状。

- 月経不順、月経困難、下腹部痛、残尿感、頻尿。

- めまい、耳鳴り、難聴、嚥下障害。

- 肩こり、首こり、腰痛、関節痛。

- 性欲低下、勃起不全。

- 腹痛、便秘、下痢。

- 動悸、発汗、口渇。

症状の特徴

うつ病は「こころの症状」と「体調の変化」が現れる病気です。身体の症状が目立つため、こころの症状に気づきにくいことがあります。体調不良として内科に行ってもなかなか改善されず、不調を抱えたまま仕事に行ったり、我慢して日常生活を送られている方もいらっしゃいます。

うつ病の症状のひとつに、「日動変動」があります。気分や体調が夕方(午後)よりも朝(午前)の方が悪くなるというものです。これは、「こころの症状」や「体調の変化」以外によく見られる、うつ病の典型的な症状と言われています。

そのため、朝は調子が悪く仕事や学校を休んでも、午後には改善されるため、本人は罪悪感を抱き、周囲からは「さぼっている」と誤解されることもあり、つらい思いをされている方もいらっしゃるかもしれません。

このような症状でお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。

うつ病って?

うつ病は気分障害のひとつです。 人間は誰でも、辛いことや悲しいことに出会えば落ち込んだり、憂うつな気持ちになったりします。しかし通常は、ささいな喜びで気が紛れ、時と共に元気を取り戻していきます。これに対しうつ病は、このようなうつ状態が2週間以上の長期にわたり毎日続き、日常生活に支障をきたす場合を言います。また、眠れない、疲れやすい、食欲がないといった症状が身体にあらわれることもあります。

気分障害には、うつ病以外に双極性障害があります。うつ状態だけではなく、気分が高まる躁(そう)状態もみられ、うつ状態と躁状態を交互に繰り返す病気です。うつ状態だけが続いている間は「うつ病」と区別がつかないので、専門家の判断が必要です。

誰にでも起こりうる病気

以前は心の病と考えられていたうつ病も、現在では「脳内の神経伝達物質の不足による脳の病気である」という考えが主流です。つまりうつ病は、他の身体の病気と同じように、身体(脳)の機能障害によって発症しているのです。

「自分はうつ病になるような弱い精神ではない」、「ストレス社会でも努力し続けられる忍耐力がある」、このように思っていた方がうつ病の診断を受けることがあります。

「うつ病は精神が弱い人がなる」と思われているかもしれませんが、それも誤解です。

うつ病は脳の機能障害による病気ですので、誰にでも発症する可能性があります。

一人で抱え込まず、専門家や周囲の人に相談をすることが大切です。

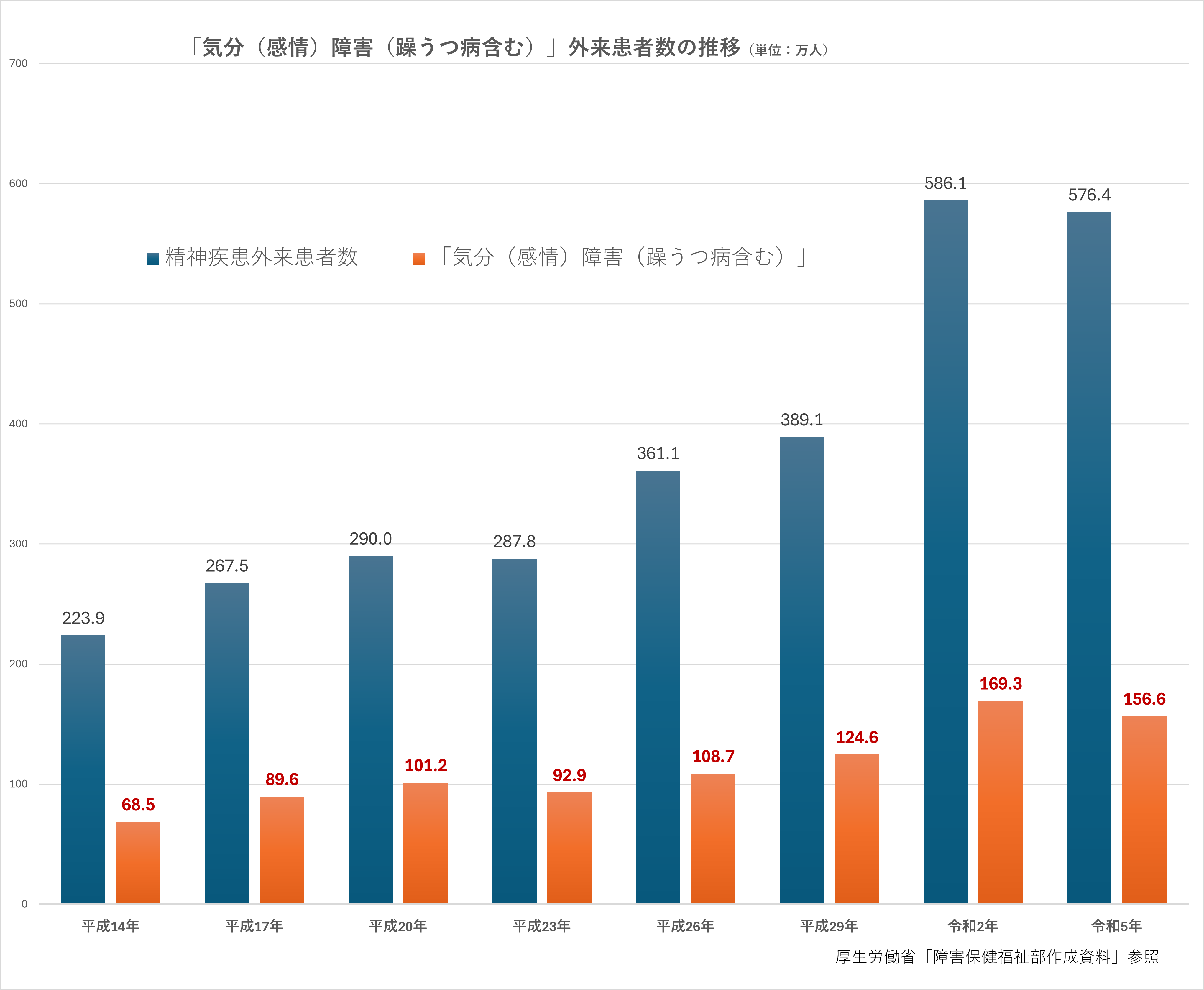

うつ病を含む気分障害は社会全体の課題

厚生労働省「精神保健医療福祉の現状等について」

4P「精神疾患を有する外来患者数の推移(傷病分類別内訳)」を参照。

※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いています。

※R2年から総患者数の推計方法を変更してます。具体的には、外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日 までの算定対象の上限を変更している(H29年までは31日以上を除外していたが、R2年からは99日以上を除外して算出)。

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf

厚生労働省の「精神疾患を有する外来患者の推移(傷病分類別内訳)」によると、令和5年における精神疾患を有する外来患者数は、約576.4万人と推計されています。 その内訳を見ると、「気分(感情)障害(躁うつ病を含む)」は、令和5年に156.6万人とされ、外来患者全体の約27%(およそ4分の1)を占めています。

これらの統計から、うつ病を含む気分障害が社会全体において重要な課題であることがうかがえます。

早期の適切な治療

うつ病は深刻な状態になると、自ら命を絶ってしまう方もいます。

しかし、自分が病気だと気付かなかったり、病院に行くのをためらったりして、受診しないまま悩んでいる方もいらっしゃいます。うつ病は、早期に適切な治療を行うことで、症状の改善や回復が期待できます。気になる症状がある方はぜひ診察にいらしていただきたいと思います。

うつ病のサインとして見られる行動や表情

うつ病のサインを見逃さないでください。

うつ病の方にみられることがある行動

- いつも疲れているように見えることがある。

- 以前と比べて身だしなみに気を配らなくなることがある。

- 家族や友人、同僚との会話を避ける傾向が出てくることがある。

- 話す速度がゆっくりになることがある。

- 遅刻や欠勤、欠席が増えることがある。

- 以前楽しんでいたテレビや趣味に興味を示さなくなることがある。

- 電話やメール、SNS(LINEなど)に返信しなくなることがある。

うつ病の方にみられることがある表情や雰囲気

- 悲しそうな表情をしていることが増える。

- 顔色が悪く、元気がないように見えることがある。

- 些細なことで怒ったり悲しんだりするなど、感情の起伏が目立つことがある。

- 笑顔が減り、笑ってもぎこちないことがある。

- 無表情でぼんやりした様子が見られることがある。

ご家族や友人、同僚の方が「いつもと違う」と感じたら、まずはやさしく声をかけ、話を聞いてあげることが大切です。 このような状態が 2週間以上続く場合や、自殺をほのめかす言動が見られる場合には、早めに専門家への相談をすすめてください。

当院では、ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も受け付けています。

大切なご家族をうつ病で失わないために

うつ病は、患者様ご本人ではなかなか気付けないものです。ご家族は、本人から「調子がおかしい」と言ってくれないと分からないと思われるかもしれませんが、うつ病は自覚することが難しい病気です。

うつ病の危険なサインは、身体に出ていることが多いので、身近にいる人が「身体の変化」に気付いてあげてください。ご主人やお母さん、お子さんなど大切な人の異変に気付かないまま、「ある日突然自殺してしまった…」という取り返しのつかないことにならないために、ご家族の元気がなければ睡眠の状態や食欲が普段と異なっていないか気にしてあげてください。

また、ご家族の方でも生活のリズムが違うなどの理由で顔を合わせていないと、異変を見逃してしまうかもしれません。そうならない為に、普段からコミュニケーションをとることが大切になります。例えば、食卓を一緒に囲むことや、毎朝「おはよう」「いってらっしゃい」の挨拶を欠かさないことなど、電話やメールだけではなく対面のコミュニケーションを心掛けてみましょう。

当院では、ご家族からのご相談も受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

うつ病の種類

うつ病には、いくつかの特徴的なタイプや発症のパターンが知られています。代表的なものとして「メランコリー型」「非定型」「季節性」「産後」などがあります。

メランコリー型うつ病

いわゆる「典型的なうつ病」として説明されることが多いタイプです。責任感や役割に対して無理を重ね、心身のエネルギーが消耗し、発症につながることがあると考えられています。

特徴としては、楽しいことがあっても喜べない(快楽消失)、食欲不振や体重減少、朝に気分や体調が悪化しやすい、通常より早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、強い罪悪感を抱く、といった症状がみられることがあります。

非定型うつ病

メランコリー型とは異なり、楽しい出来事があると一時的に気分が改善する傾向があるとされています。過食による体重増加、過眠、強い倦怠感、他者を責める思考、対人関係に敏感になりやすいといった特徴が知られています。

従来の「典型的なうつ病」と異なるために「甘え」と誤解されることもありますが、医学的にはうつ病の一型とされています。比較的若年層にみられることが多いと報告されています。

なお、「新型うつ病」「現代型うつ病」といった呼び方はメディアなどで用いられる俗称であり、医学的な診断名ではありません。

季節型うつ病

特定の季節に、毎年ほぼ同じようなうつ症状を繰り返すタイプを「季節性うつ病」と呼びます。日照時間との関連が示唆されています。

非定型うつ病と似た症状(過眠や過食など)を伴うこともありますが、独立した発症パターンとして区別されています。

「夏季うつ病」と「冬期うつ病」があり、それぞれ症状の傾向や治療方針に違いがあるとされています。

産後うつ病

出産後に発症するうつ病で、「周産期うつ病」や「産褥期うつ病」とも呼ばれます。発症時期は出産直後〜数週間の間に多いですが、数か月後から1年以内にみられる場合もあります。

原因には、ホルモンバランスの変化、分娩の疲労、睡眠不足、環境の変化などが関与すると考えられています。

症状として強い不安感のほか、「子どもがかわいく思えない」といった感情の変化を伴うことがあり、本人が大きな苦痛を感じる場合があります。およそ10%前後の方に発症するとの報告もあります。

早期発見と周囲のサポートが非常に重要です。

うつ病は軽度の症状でも治療が必要な病気です。放置すると悪化する可能性もあります。早めに専門家へ相談し、適切な治療を受けることで改善が期待できる場合があります。

気になる症状がある場合は、お一人で抱え込まず、まずは専門機関や医療機関へご相談ください。

当院では、ご本人だけでなくご家族からのご相談もお受けしています。

うつ病になりやすい性格

仕事熱心、凝り性、徹底的、正直、几帳面、正義感が強い、責任感が強い、秩序を重んじる、他人に気を遣う、仕事熱心、過度に良心的・小心、消極的・保守的、頑固、わがまま(近親者に対してのみ)

几帳面さや責任感の強さは社会生活に役立つ大切な特性ですが、その一方で、ストレスを抱え込みやすい傾向があると指摘されています。こうした性格傾向がある方は、自分でも無理をしすぎていないか意識することが大切です。

また、家族や友人が寄り添うことで、気持ちが軽くなることもあります。

もし不調が長引くようであれば、専門家に相談してみることをおすすめします。

うつ病が発症しやすい年代と性別

- 20~30代、50~60代

- 女性(男性の約2倍)

一般的に、うつ病は社会生活や環境が大きく変わる若年層に多いとされていますが、実は中高年層も同様に多くの心理的負担を抱えている可能性があります。

また、女性にうつ病が多いのは世界的な傾向です。これは、思春期における女性ホルモンの変化に加え、妊娠や出産など、女性ならではのライフイベントが発症に影響していると考えられています。

もちろん、こうした傾向があるからといって、必ずしも発症するわけではありません。大切なのは、日頃から自身の心や体の状態に意識を向けることです。

高齢者のうつ病(「老人性うつ病」について)

「老人性うつ病」という言葉は、一般的に65歳以上の方が発症したうつ病を指す通称で、正式な病名ではありません。

高齢者のうつ病は、若い方と比べて特有の症状が見られることがあり、認知症と間違えられやすいため、ご家族も気づきにくいことがあります。

<主な症状>

初期には、気分の落ち込みといった精神的な症状よりも、身体の不調を訴えることが多く見られます。

- 頭痛、肩こり、吐き気

- 不眠、または過眠

- 食欲不振、めまい

<主な原因>

高齢者のうつ病は、以下のようなライフイベントがきっかけとなることがあります。

- 定年退職、子どもの独立など、生きがいを失うこと

- 体力や記憶力の低下、慢性的な病気など、将来への漠然とした不安

- 配偶者や親しい友人との死別といった大きな喪失

うつ病と認知症は、どちらも「物忘れ」が見られるため混同されがちです。しかし、うつ病の場合は物忘れを自覚して悩むことが多いのに対し、認知症では物忘れそのものを否定する傾向があるという違いがあります。

ご自身やご家族で判断することは非常に難しいです。気になる症状がある場合は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。

うつ病の経過と治療目標

うつ病はそれぞれの患者様によって、症状や発病状況、治るまでの期間、重症度が異なる疾患です。しかし、経過には大体共通する部分もありますので、各々の時期の治療目標も合わせて説明します。

1.発病状況

昔は喪失体験に引き続き発病することが多かったのですが、現代ではさまざまなストレス、つまり過重労働、人間関係(上司、同僚、ママ友同士など)のストレス、環境の変化(転居、異動、進学など)に引き続き症状が出現します。

ご自分がストレスを抱えていることを自覚できることは重要ですし、発散や、家族や友人にそのことを話すこともとても大切です。発病予防になります。

2.発病から受診まで

症状が悪化して行く時期です。当然のことながら、早期発見、早期治療が大切です。だるさと腹痛以外は、自覚症状のない場合もあります。その場合は内科を受診されるでしょう。最近は他科の先生方もうつ病を念頭においてくれるようになりましたが、検査の結果「異状なし」と言われることもあります。これはあくまで「身体に」異常がないということですので、うつ病の可能性はあります。

3.初期(急性期)治療

初期の目標は症状を取り去ることです。全く症状がなくなることを完全寛解(かんかい)と言います。

たとえ軽度でも睡眠障害、倦怠感、興味の喪失、罪責感、集中力の低下などの症状が残遺していると、後に悪化のサインとなります。

4.寛解を継続し回復へ

寛解が6か月間続くと回復と呼びます。

最近の脳画像の研究から、寛解期には認められなかった通常の脳血流が、回復期になって初めて認められることが示されています。

5.回復の維持

回復後は再発の防止が重要な課題となります。その期間はパニック症や社交恐怖症、パーソナリティ障害の併存する方や、過去に再発したことのある方では長くなります。

どんな小さなことでも構いません。お気軽にご相談にいらしてください。

メンタルクリニックいたばしの治療(成人のうつ病の場合)

服薬

抗うつ薬は、減少している脳内の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミン)の量を正常に近い状態に戻す働きがあります。近年は治療薬の研究が進み、効果の高い薬が開発されています。

- セロトニン:心の安定に関わる物質で、「幸せホルモン」とも呼ばれます。不安感を和らげ、精神を安定させる働きがあります。

- ノルアドレナリン:意欲や集中力、記憶力に影響します。

- ドーパミン:快感や喜び、やる気を生み出す物質です。

現在、主に使われている抗うつ薬にはいくつかの種類があります。

- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬) セロトニンに特異的に作用し、副作用が比較的少ないとされています。

- SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬) セロトニンとノルアドレナリンの両方に作用するお薬です。

- NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬) 新しいタイプのお薬で、他の抗うつ薬とは異なるメカニズムで神経伝達物質のバランスを整えます。

当院では患者様の症状に合わせ、適切な薬を適切な量処方いたします。薬は服用してすぐ効果が出るものではなく、2週間~4週間程度で改善効果があらわれてきますので、継続的に服用することが大切です。途中で患者様の判断で服用をやめることは、病気が長期化したり再発したりする原因になりますので、根気よく服用を続けてください。

十分な休養

うつ病では、強いストレスなどの影響により、脳や心身の働きに変化が生じると考えられています。エネルギーを取り戻すためには、休養が重要な要素のひとつです。残業を控える、家事の負担を軽くするなど、できることから工夫することが大切です。必要に応じて、医師が休職(休学)のための診断書を出す場合もあります。

周囲の方は、安心して休める環境を整えることで、温かく見守りサポートしてあげてください。

心理療法

投薬と十分な休養でうつ病はかなり回復しますが、悩みをかかえていると長引くことがあります。そのような場合は、カウンセリングもあります。

また、希望される方は、認知行動療法を行います。復職に不安がある場合は、リワークプログラムへの参加が効果的です。復学を希望されている方には、デイ・ナイトケアもあります。再発が多いのもうつ病の特徴の一つです。回復した後も最低1年間は服薬しましょう。

身近な人がうつ病になった場合

うつ病患者様のご家族ご友人の方は、病気の苦しみを共有し支える大切な存在です。回復の手助けになるよう、気を付けていただきたい点をお伝えします。

励ましの言葉は逆効果

「頑張れ」「やればできるよ」などの言葉は、そうできない自分へのいら立ちを強めてしまいます。「ゆっくり休んでいいよ」と伝えてあげてください。

気晴らしを無理に勧めない

「散歩でもしたら」「映画でも見に行こう」などの誘いは、善意でいっていても、何もする気力が起きない人はかえって負担に感じてしまいます。回復して本人の意欲が戻るまでは静かに見守ってあげてください。

決断を迫らない

ただでさえ決断力が鈍った状態なので、休職するかどうか、などの重要な決断をすることは大きなストレスになります。周囲の方が上手に対処してあげてください。

支える方もうつ病を発症します

患者様を支えようと頑張るうちに、周りの方も心身ともに疲れが溜まってきます。看病の負担から、ご家族の方もうつ病を発症してしまうことがあります。自分の時間を作って趣味を楽しんだり、相談できる友人に話を聞いてもらったりして、ストレスを溜めないよう心掛けましょう。

治療のサポート

うつ状態がひどいときは、一人で通院したり薬を飲んだりすることも大変です。通院に付き添ったり、薬を飲み忘れたりしないよう気を付けてあげてください。

うつ病の患者様は、自分が周囲に迷惑をかけていることに罪悪感を抱き、ご自分が無力だと絶望しています。しかし、それは病気のせいであり、決して怠けているわけではありません。うつ病は病気だということをきちんと理解し、「いつかは良くなる」と希望を持って治療を支えていってほしいと思います。

うつ病を予防するために

うつ病は誰にでも起こりうる病気で、脳内の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミン)などの働きの変化が関与すると考えられています。予防によって完全に防ぐことはできませんが、ストレスに注意する、規則正しい生活を送る、周囲の人に気持ちを話すことが早期発見につながるとされています。

ストレスに気をつける

現代の社会生活はとても複雑化していて、仕事や学業で毎日が多忙、さまざまな場所での人間関係(職場、ママ友、ご近所など)、環境の変化(転居、異動、進学など)で常にストレスにさらされています。

疲れがとれない、食欲がない、眠れないなどの体調変化に気づくことが大切です。休養をとる、スポーツや音楽などで気分転換をすることも役立ちます。親しい人に話すことで気持ちが軽くなる場合もあります。

規則正しい生活を送る

- 休日をきちんととり、心身を休めましょう。

- 日光を浴びて生活リズムを整えることは、気持ちの安定につながると考えられています。

- バランスの良い食事をとり、健康と保ちましょう。セロトニンの材料となる栄養素(トリプトファン)は鶏肉や魚、大豆製品などに含まれています。

ひとりで悩まず相談を

ひとりで抱え込むと回復に時間がかかる場合があります。気になる症状が続くときは、早めに医療機関や自治体の相談窓口にご相談ください。

うつ病7つの知っておきたいこと

- たとえ症状が軽くてもうつ病は治療の必要な病気です。

- うつ病は、治る病気です。

- できれば早い時期に休養をとるほうが立ち直りやすいです。

- 治療中に大きな決断(辞職、離婚、不動産販売など)をしないようにしましょう。

- 治療過程で症状が変動することを理解して、治療に完璧を求めたり、逆にあきらめたりしないようにしましょう。

- 服薬の重要性と起こりやすい副作用を理解し、自分の判断でやめたりしないでください。

- 自殺は絶対にやめましょう。自殺願望はうつ病からくるものです。

ご予約・お問い合わせ:03-3961-9603 ご予約・お問い合わせ:03-3961-9603